D.Germana Avete mai sentito parlare dello spoofing? É un tipo di truffa online che non tutti conoscono: a cosa fare attenzione. Le nuove forme di comunicazione ci hanno semplificato la

Categoria: Criminologia

Sicurezza e cittadinanza 57° Rapporto Censis 2023Sicurezza e cittadinanza 57° Rapporto Censis 2023

Un mercato del lavoro che non può fare a meno degli stranieri. Nei prossimi tre anni saranno ammessi in Italia attraverso il “Decreto flussi” 452.000 cittadini stranieri, un numero decisamente

Dati degli iscritti rubati a Federprivacy: PubblicatiDati degli iscritti rubati a Federprivacy: Pubblicati

wired I dati degli iscritti rubati a Federprivacy sono stati pubblicatiI cybercriminali di Alpha Team rendono disponibili gratis 15 giga di dati sensibili sottratti all’organizzazione che si occupa di privacy

Come riconoscere e difendersi dalla violenza di genere.Come riconoscere e difendersi dalla violenza di genere.

Roma.repubblica.it L’investigatore dell’anticrimine dialoga con gli studenti di Monterotondo In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” i ragazzi delle classi terze dell’I.C. Monterotondo Via B.

Come funziona l’intelligence italianaCome funziona l’intelligence italiana

Il Giornale – A. Muratore I servizi segreti italiani sono una componente fondamentale del perimetro della sicurezza nazionale e della tutela degli interessi del sistema-Paese in un’era di minacce sempre più complesse.

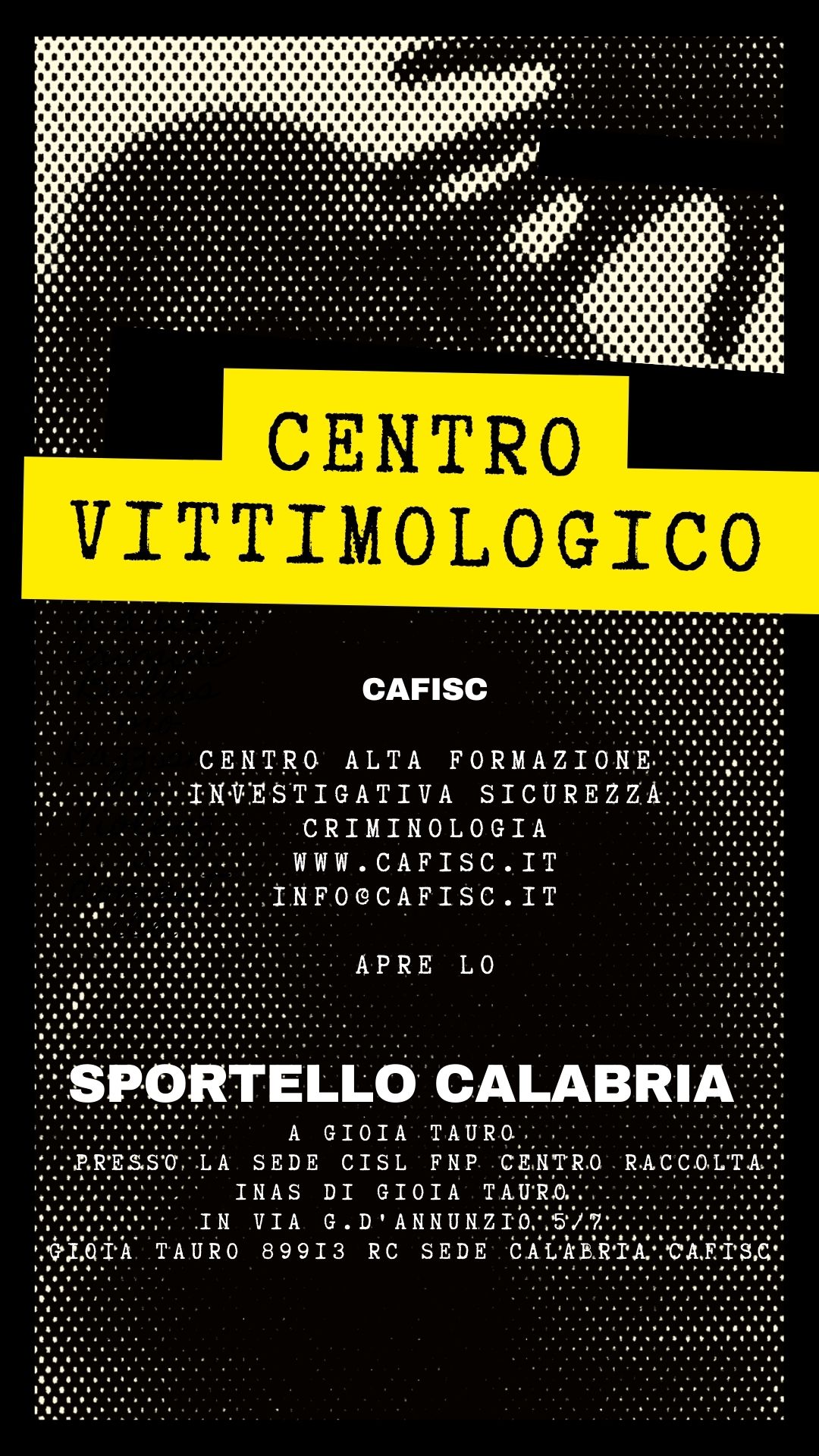

SPORTELLO CENTRO VITTIMOLOGICOSPORTELLO CENTRO VITTIMOLOGICO

Il Cafisc centro di alta formazione investigativa sicurezza criminologia Associazione Cafisc EJ Apre lo sportello del centro vittimologico. Per accogliere donne in difficoltà e minori con il servizio di mediazione

Report carceriReport carceri

POLIZIA PENITENZIARIA E QUOTIDIANITÀALL’INTERNO DELLE CARCERI“IL CASO TOSCANA” A seguito della visita da parte del Senatore Patrizio La Pietra di tutti gli istituti di pena presenti sulterritorio della Regione Toscana,

Le linee guida e le raccomandazioni dell’EIGE nella valutazione del rischioLe linee guida e le raccomandazioni dell’EIGE nella valutazione del rischio

Valutazione del rischio e gestione della violenza da parte del partner nell’UE Gli agenti di polizia svolgono un ruolo di primo piano nella riduzione della violenza contro le donne da

I seminari formativi di CAFISCI seminari formativi di CAFISC

Cafisc Idea e promuove” Tre Appuntamenti seminariali“ Promossi da CAFISC Tenuti dalla Dr.sa Al. Tallarita PhD Criminolologa, Antropologa, Scrittrice, Artista. Presidente Cafisc. Direttore PCAPolitical. Ed altri ospiti : avvocato, giornalista,